【照金纪念馆特辑】纪念红二十六军成立86周年

来源:照金纪念馆 发布时间:2018-12-24 22:41 浏览次数:次

中国工农红军,一般简称为“红军”,是土地革命战争时期,中国共产党领导的武装力量。1928年5月前称为“中国工农革命军”。随着1937年抗日战争爆发,中国工农红军被改编为八路军和新四军,红军是中国人民解放军的前身。

清涧起义

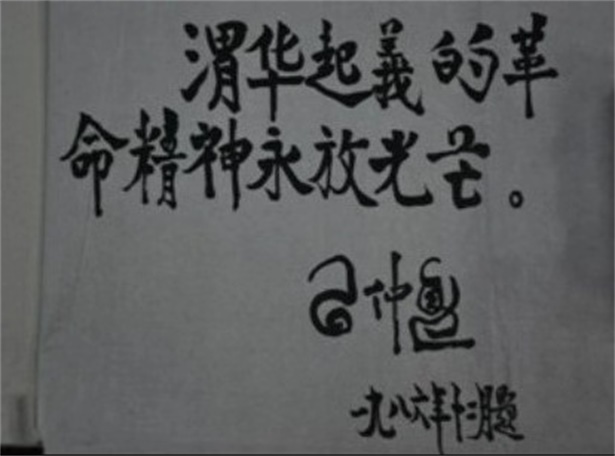

渭华起义

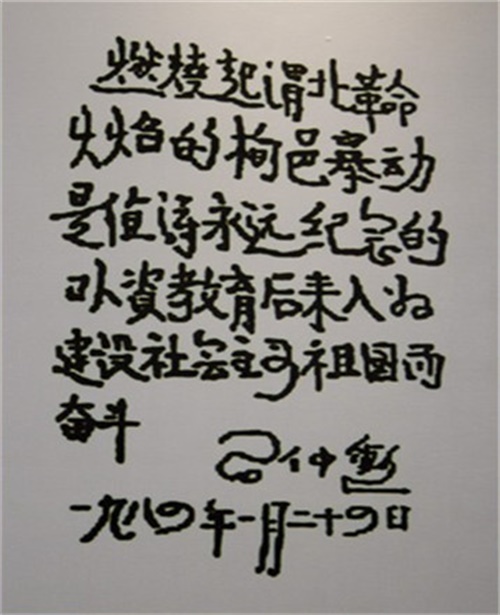

旬邑起义

这些起义虽然都失败了,但是它为我党积累了武装斗争的经验,培养了刘志丹、谢子长等一批优秀的军事干部,积累了武装斗争的经验,为日后创建陕甘红军和陕甘边、陕北革命根据地奠定了基础。

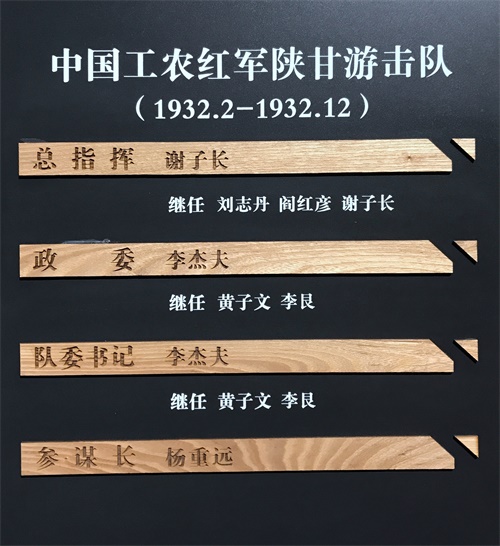

经过长期艰苦卓绝的革命斗争,南梁游击队和陕北游击支队于1931年10月在陕甘交界的南梁林锦庙一带胜利会师后,合编为“西北反帝同盟军”。但因旗帜不够鲜明,口号不够响亮,名称有一些灰色,于1932年2月将其改编为“中国工农红军陕甘游击队”,全队400余人,谢子长、刘志丹、阎红彦先后担任总指挥。

红军陕甘游击队成立后,立即执行游击战争的行动纲领,向照金周边的反动势力出击,并向群众宣传革命道理、红军宗旨,领导群众抗粮抗捐,分粮分地。

1932年4月20日

中共中央做出《关于陕甘边游击队的工作及创造陕甘边新苏区的决议》,同意中共陕西省委创建红军的意见。

6月26日

中共中央通过了《开展游击运动与创造北方苏区的决议》,强调红26军要“锻炼成为强有力的红军,巩固与发展陕甘边苏区”。

8月1日

中共中央给陕西省委发出《指示信》,重申了中央关于创立正规红军和陕甘边新苏区的决定。

8月25日

中共陕西省委召开全体扩大会议,通过了《关于帝国主义国民党四次围剿,创造陕甘边新苏区及红26军决议案》,进一步提出“必须按照现在游击队的力量,立刻编成红军一团,在最近时期,实现编制一师的任务”。

9月17日

陕西省委制定了《边区军事计划》,明确提出了创建包括照金在内的陕甘边革命根据地的战略目标,并对红26军的编制、任务、战略战术等作了原则规定。

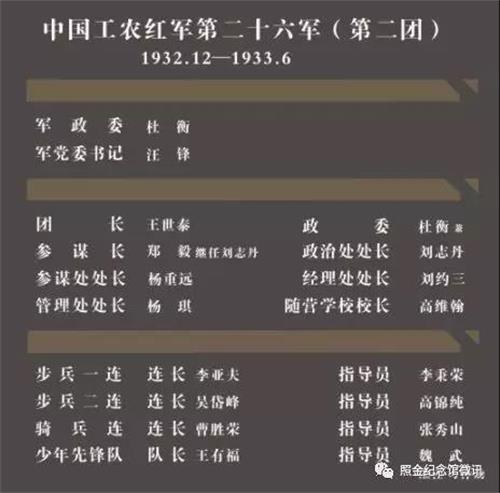

根据以上决议,1932年12月20日,陕西省委常委杜衡宣布省委改编红军陕甘游击队为中国工农红军第26军第2团的决定。杜衡任军政委兼团政委,王世泰任团长。12月24日,部队在宜君县(今旬邑县)转角镇正式举行改编授旗仪式,同时发出宣言,声明红26军的性质、宗旨、任务和纪律,号召群众拥护红军。

红26军军旗

改编授旗

组织序列

从此,这支仅有二百余人的年轻工农武装肩负起了创建以照金为中心的陕甘边革命根据地的重任。红26军的成立点燃了陕甘高原的烽火燎原,更点燃了穷苦百姓心中的希望。红26军第2团是我党在西北地区组建的第一支由中央授予番号的红军部队,标志着陕甘边军事斗争进入了一个新的发展时期。

红26军从诞生到编入红15军团,独立奋斗两年零九个月,大小战斗500余次,毙伤俘敌10000余人,缴长短枪6000余支,轻重机枪150余挺,迫击炮18门,击落敌机1架,以小的代价换取了大的胜利。经过艰苦卓绝的斗争,相继开辟了以照金和南梁为中心的陕甘边革命根据地,粉碎敌人的多次“围剿”,将陕甘边和陕北两块根据地连成一片。在中央苏区第五次反“围剿”斗争失败后,全国各苏区几乎全部丧失,中国革命处于低潮的危难之际,保存了全国仅剩的一块红色根据地,使之成为党中央和各路红军的长征落脚点和抗日出发地,在中国革命史上建立了不可磨灭的光辉业绩。

(文字/崔婷 编辑/崔骞 审核/宋建斌)

English

English 官方微信

官方微信

手机版

手机版