【照金纪念馆·端午节特辑】剑胆琴心中的志士情怀

来源:照金纪念馆 发布时间:2018-06-18 12:11 浏览次数:次

公元前278年5月5日(旧历),伟大的诗人屈原,心伤楚国郢都为秦军所破,于是以身报国,投汨罗江而死。后人感其忠烈,衰其不幸,爱其才华,慕其操节,遂定5月5日这天为端午节,以作纪念。考其名,端是初的意思,午通五, 5月5日是为初五,故名端午。

剑胆琴心,侠客佩服剑的刚劲、剑的胆魄;文人则欣赏琴的柔弱、琴的情怀。

先有战国屈原,一位忧国忧民的爱国诗人,在《九歌》中高呼、在《离骚》中悲愤 、在《天问》中感叹,路漫漫其修远兮,吾将上下而求索,英雄的道路是孤独悲愤的,但剑胆琴心的志士情怀永远激励着代代后人。

后有北宋岳飞,既有《满江红》里“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头收拾旧山河,朝天阙”的慷慨激扬,也有《小重山》里“欲将心事付瑶琴。知音少,弦断有谁听”的悲伤忧郁,曲高和寡,一代抗金英雄的千秋家国梦最终只留下千古遗恨……

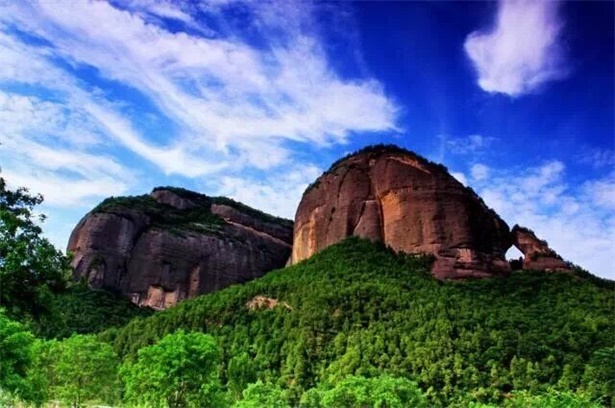

王泰吉相比于屈原、岳飞、俞伯牙无疑是幸运者,他的诗不但刘志丹听过、谢子长听过,习仲勋听过,而且在陕甘边革命根据地战斗的先辈们都听过。他们听出坚守信仰的忠诚、不怕牺牲的壮举、忧国忧民的情怀、民族复兴的宏愿。于是,便有了刘志丹的大声疾呼:“黄河两岸、长城内外,炎黄子孙再不能等待;挽弓持戈,驰骋疆场,内惩国贼,救我中华万万年”。便有了习仲勋即使在照金根据地的斗争中身负重伤,仍不忘信仰,将革命事业进行到底的决心与勇气。便有了在薛家寨保卫战中弹尽粮绝后10余名女照金妇女游击队员站在火一般丹霞上的纵身一跃……,这些英雄志士们用铮铮铁骨不但成就了陕甘边革命根据地“两点一存”的历史地位,也铸就了中华民族的浩然正气!

而今,战火已熄,硝烟已散,英雄已逝,值此端午,我们满身诗意,徜徉于风景如画的照金红色小镇,浪迹于雄伟绚丽的丹霞地貌,更应去聆听那行经亘古的诗词歌赋,在接受心灵洗礼过程中增强报效祖国的英雄志士信念,感受仁人志士们那舍生取义的剑胆琴心情怀!

English

English 官方微信

官方微信

手机版

手机版